Ведьмы, кусты, одиночество и зло биомодификаций: что означал зеленый цвет в искусстве разных эпох

Зеленый не так популярен и эмоционально насыщен, как красный, черный или синий. Но искусствовед Мария Мороз показывает, что это не только цвет травы и деревьев — им писали молодость и смертоносное разложение, невинность и порок, райские кущи и ведьминские зелья. А пейзаж в разные времена служил вместилищем религиозных идей, становился социальным высказыванием и даже философским манифестом.

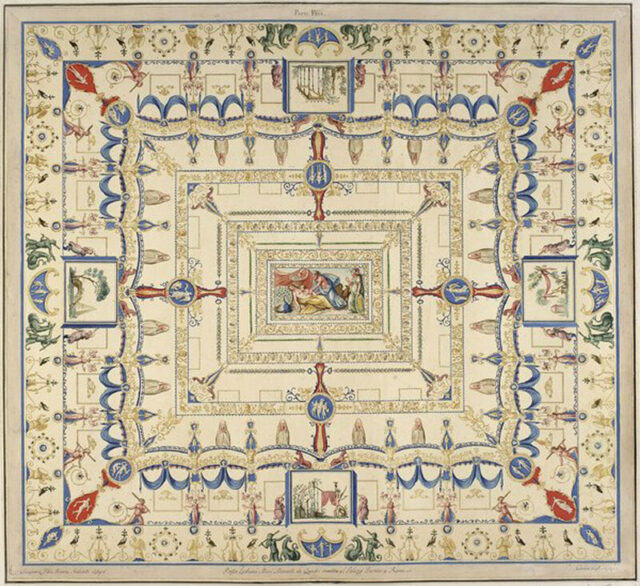

Главный цвет растительного мира, зеленый в искусстве долгое время играл второстепенную роль. Только в I веке н. э. его стали использовать во фресковой росписи роскошных римских вилл — например, Золотого дома Нерона. Правда, и здесь отношение зеленого к красному или синему примерно соответствовало пропорции 1:100.

Эта краска встречается в изображении тонких растительных узоров и морских существ — тритонов. Возможно, древние римляне не видели смысла воссоздавать зеленую обстановку у себя дома: переступи порог жилища — и любуйся окружающими ландшафтами сколько душе угодно.

При этом считалось, что зеленый цвет обладает способностью успокаивать утомленное зрение. Но расписывать стены вилл в такой гамме всё равно не было нужды — достаточно просто иметь при себе изумруд размером с детский кулачок и иногда медитативно его рассматривать.

По воспоминаниям современников, уставший от гладиаторских боев римский император Нерон так и поступал.

Цвет молодости и образ рая на земле

Поднять рейтинг зеленого, а заодно и синего смогли главные враги римлян — варвары (они же германцы). После их массовых вторжений на территорию империи, совершенных в V веке, в моду вошли новые цвета. Эти оттенки долгое время уступали красному, желтому и белому, не считались благородными и воспринимались как дикарские — носить подобные одежды стыдились даже рабы. Но благодаря любительницам экстравагантных костюмов постепенно изменилось и значение зеленого цвета, который впервые появляется именно в женском гардеробе.

В XIV–XV веках некогда непопулярную у художников краску уже активно используют миниатюристы. На их рисунках, например, мы можем видеть зеленый пол в королевском замке, хотя на самом деле он не был таким. Изумрудный цвет в этом случае — выдумка художника.

Зеленый вызывает устойчивые ассоциации с цветущим садом, который в средневековом сознании воспринимался как образ рая на земле. Он позволял умозрительно приблизиться к Божественному совершенству, утраченному из-за греховной сущности человека. Поэтому зеленые интерьеры в королевских покоях наполнены символическим смыслом и служат метафорой праведного царствования.

Девы и юноши на средневековых миниатюрах также нередко облачены в одежды зеленого цвета, который в этом случае интерпретируется как знак молодости, страсти и любви. Юность подобна едва пробившейся свежей листве на дереве и еще не созревшим плодам.

В религиозных сюжетах зеленый используется как один из атрибутов образа райского сада — Царства Божия. Этот цвет в иконописи символизирует победу жизни над смертью, и чаще всего его можно встретить в сценах Рождества Христова.

Зеленым также изображают одеяния преподобных и мучеников — в знак того, что их добрые дела помогают прорасти семенам добродетели на земле.

А в православной традиции можно увидеть еще и зеленые главы церквей — как правило, так изображали храмы, посвященные мученику или Троице. В последнем случае этот цвет образуется слиянием желтого, ассоциирующегося со Святым Духом, и синего, символа Бога Сына, Иисуса Христа.

Цвет ведьм и колдовских зелий

Но на закате Средневековья отношение к зеленому снова меняется: он превращается в символ зла, им изображают драконов, ведьм, всевозможные яды и прочие мерзости.

Исследователь Мишель Пастуро замечает, что дракон в средневековой культуре — не фантастическая, а вполне реальная тварь, и ни в одном бестиарии он не ассоциируется с черным — только с зеленым.

Другим существом, вселявшим ужас в средневекового человека, была лягушка: люди верили, что она, подобно змее, способна извергать яд. Ее внутренности и тело болотного цвета использовали как ингредиенты колдовских зелий, а всем ведьмам по этой причине приписывали зеленый цвет глаз, которые долго считались признаком распутства и извращенной натуры.

Цвет, оживляющий лик святого

Если в Средневековье зеленый был цветом магических снадобий, то художник Раннего Ренессанса Дуччо смог буквально превратить его в эликсир молодости — правда, ограниченного срока действия. Чтобы написать лик (он работал исключительно с религиозными сюжетами), этот мастер создавал зеленую «подложку», поверх которой наносил розовый, из-за чего образы казались современникам почти живыми. Но с годами «верхний» цвет бледнел, и сегодня все созданные Дуччо лики уже, наоборот, выглядят мертвецки бледными.

Цвет напоминания о Боге

Любой ученик художественной школы в наши дни знает, что зеленый образуется из смеси синего и желтого, однако вплоть до XVIII века живописцы предпочитали работать чистым цветом.

В палитре мастеров эпохи Возрождения было три основных пигмента этой гаммы. Первый из них, самый дорогой и редкий, делали на основе малахита, второй, наиболее популярный, — из оксида меди, и третий, низкого качества, извлекали из особой глины.

Немецкий живописец Ганс Гольбейн Младший часто выполнял зеленым драпировки на многочисленных портретах. Его заказчиками были именитые люди своего времени: от английского короля Генриха VIII (у которого он и вовсе числился придворным художником) до гуманистов Эразма Роттердамского и Томаса Мора. Но даже в таких случаях Гольбейн не использовал малахитовую зелень. Большинство его полотен написано краской на основе оксида меди, поверх которой для придания изображению яркости художник иногда добавлял оловянно-желтый пигмент.

Мы можем лишь догадываться, какую роль играл этот цвет у Гольбейна, но в одной из своих самых знаменитых работ «Послы» он «прячет» главную идею именно за зеленой завесой — там, где в верхнем левом углу едва виднеется распятие.

Гольбейн работал над картиной в особенно напряженный период соперничества между королями Англии и Франции. На полотне изображены послы, которые приехали с дипломатической миссией ко двору Генриха VIII, чтобы примирить британского монарха с Римской Церковью (к слову, им это так и не удалось).

Диковинные интерьеры и роскошные одежды героев двойного портрета словно напоминают: ничто, никакое богатство или знание, не может предотвратить неизбежное — раскол церкви и появление англиканской ветви христианства.

Но зачем французским дипломатам, потерпевшим фиаско, обращаться к придворному художнику своего идеологического противника? Явно не затем, чтобы он запечатлел их неудачу на века. На самом деле Гольбейн в некотором смысле примиряет своих заказчиков с Генрихом VIII: и деформированный череп на переднем плане, и распятие в левом верхнем углу показывают, что всё суета сует, а спасения души можно ждать лишь от Бога, каким бы Он ни был — католическим или англиканским.

Цвет листьев: пейзаж выходит на первый план

В эпоху Возрождения зеленый цвет гораздо чаще, чем прежде, встречается в живописных произведениях, потому что пейзаж становится важным элементом картины. В период Раннего и Высокого Ренессанса с характерным для него антропоцентризмом природа служила лишь фоном для изображения человека, который составлял центр Вселенной. Фигуры людей неизменно располагались на переднем плане — как, например, на полотнах Рафаэля и Леонардо да Винчи.

Венецианские художники Позднего Ренессанса, сначала Джорджоне, а затем Тициан, переосмысляют роль пейзажа.

«Натура» по-прежнему служит обрамлением для разыгрывающихся на ее фоне сцен — но фигуры людей уже не занимают доминантного положения.

Например, на одной из самых загадочных картин Джорджоне «Буря» (исследователи предлагают около 80 разных интерпретаций сюжета), которую иногда еще именуют «Гроза», природа показана как пасторальное убежище от мира житейской прозы.

Герои одиноко расставлены по разным частям полотна, а композиционный центр произведения — уходящая вдаль перспектива, вид на город. Джорджоне использует принцип контраста. Девственно-дикая идиллическая природа служит местом отдыха для случайно забредшего сюда путника (его одежда выдает в нем модника горожанина), который, возможно, оказался здесь, чтобы найти покой среди кустарников под сенью деревьев.

Цвет рациональной гармонии

XVII столетие в истории европейского искусства — эпоха барокко. В живописи этот стиль характеризуется усложнением формы, изобилием деталей, аллегорий и символов. Картины барокко эмоционально яркие, в палитре художников преобладают красный, цвет страсти, и желто-золотой, знак Божественного сияния. А вот зеленый почти полностью исчезает с полотен.

Одним из первых, кто отказался от роскоши барокко, стал Никола Пуссен. Несмотря на блестящие перспективы (должность придворного художника Людовика XIII тогда казалась пределом мечтаний любого живописца), после двух лет верной службы королю он покинул родину и отправился в Рим, подальше от интриг большого света.

Вдали от суеты Пуссен обратился к непопулярному во Франции жанру пейзажа. Но он хотел изображать природу не реалистически, а в рационально-осмысленном ключе. Пуссен «перекраивал» естественные ландшафты, чтобы никакая деталь не цепляла взгляд зрителя.

Для этого все композиции своих работ французский живописец подчинил строгому правилу трех цветовых планов:

— первый и самый ближний — коричневый (цвет земли),

— второй — зеленый (оттенки травы, деревьев и проч.),

— третий, дальний, — сине-голубой (лазурь неба).

На его пейзажных полотнах обязательно присутствует человек и природа всё еще остается сценой. Но если в барокко изображение людей было художественной доминантой и их фигуры занимали большую часть холста, то Пуссен меняет акценты. Разглядывая идиллические ландшафты, можно не сразу заметить, что на переднем плане происходят настоящие трагедии — как, например, на картине «Пейзаж с Орфеем и Эвридикой», написанной по мотивам «Метаморфоз» Овидия.

Пока счастливый юноша играл на лире двум наядам, его невесту укусила змея. Но природа спокойна, ничто не предвещает драмы: купальщики на заднем плане символизируют безразличие мира, как и идиллический пейзаж вокруг.

Сбежав от больших страстей, бушевавших при королевском дворе, в мир любимой Античности и гармоничной природы, художник предлагает зрителям мысленно проделать тот же путь. В каждом его произведении все жизненные невзгоды и проблемы, включая бренность человека, кажутся ничтожными на фоне спокойного и прекрасного царства флоры.

Цвет утраченного рая

После Пуссена пейзажисты еще долго рисовали природу не выходя из мастерской: теория цветовых планов стала каноном для всех художественных академий.

Первым порвал с этой традицией английский живописец Джон Констебл. Он много работал на пленэре и даже пытался завершить картины под открытым небом. Тогда подобные опыты казались откровенным чудачеством: компактные металлические тюбики для краски с закручивающейся крышкой, которые можно было брать с собой, появятся лишь во второй половине XIX века.

Пейзажи Констебла тематически отличались от работ его современников. Художник ввел в живопись повседневность, изображая на своих полотнах лужи, неприглядные берега водоемов, пасущихся коров, старые сараи.

Так называемый деревенский пейзаж в то время был совершенно непопулярен у зрителей. Чтобы его картины проходили на выставку, Констебл — видимо, для придания им большей значимости — выбирал гигантские форматы. Например, «Белая лошадь у пруда» достигала двух метров в ширину. Но даже это решение не спасло ее автора от колкой критики.

В Британии он долгое время не был оценен, зато по другую сторону Ла-Манша работы Констебла стали популярны еще при жизни художника. Увидев однажды его картину «Телега для сена», французский живописец Теодор Жерико убедил своего арт-дилера купить сразу несколько полотен английского пейзажиста.

В начале XIX века английская сельская глубинка уже не была такой гармоничной, какой ее показывал художник. Индустриализация и промышленная революция затронули в первую очередь окраины: люди стали использовать на фермах машины, заменяя ими человеческий труд, в итоге многие лишались работы и вынуждены были отправиться в город. Но для Констебла чистый воздух деревни и безграничные зеленые луга стали образом утраченного рая.

Цвет Русской земли

В истории русской живописи мастером деревенского пейзажа прослыл Алексей Саврасов. Он первым отвернулся от «итализированной натуры», которую молодым студентам навязывали в Императорской Академии, и стал писать «родные» ландшафты. В основном это были образы ранней весны, тающего снега, еще не проснувшейся после долгой зимы природы, как на знаменитой картине «Грачи прилетели».

Эта тема в отечественной пейзажной школе была почти новаторской. Многие мастера считали, что делать предметом изображения русский холод — дурной тон, а Карл Брюллов говорил: «Как ни напишете зиму, а выйдет пролитое молоко».

Поэтому прежде художники рисовали лишь летние пейзажи с «итальянскими» ландшафтами. Но Саврасов не ограничился темой ранней русской весны. Ему хотелось обновить и летние образы, сделать их узнаваемыми, придать им национальный колорит. В итоге появились такие картины, как «Радуга» и «Проселок».

Художник использует свой излюбленный ход и точно передает ощущение свежести после дождя. Повсюду виднеются лужи грязной воды, но на контрасте с цветом земли особенно ярко смотрится изумрудная мшистая зелень. Благодаря этому противопоставлению даже размытая проселочная дорога выглядит едва ли не праздничной, словно сама природа ликует по случаю окончания дождя.

Однако в жизни самого художника радостей было не так много: денег от продажи картин не хватало, жена с детьми от него ушла, он стал выпивать и в конце концов умер в больнице для бедных, всеми покинутый и забытый.

Цвет грез и эскапизма

Вслед за реалистами обращается к пейзажу и следующее поколение художников — символисты. Но их уже интересовала не живая природа, а мир грез: они хотели рассказать, как мог бы выглядеть рай.

Пьер Пюви де Шаванн видел прекрасное в образах, исполненных тоски и тихой меланхолии. В блеклой меловой палитре художника доминируют призрачные фигуры, отчего все его работы овеяны флером мистического безвременья.

Например, на картине «Между искусством и природой» изображено всё, что так любит Шаванн: много натурщиц в застывших позах, среди которых есть и Богоматерь, и Пьета, и просто прекрасная Дева, керамист с кучей готовых изделий и пара археологов. Чуть в стороне от общей группы стоят и созерцают происходящее сами художники. Перед нами аллегория творческой деятельности: она уводит человека от реальности в мир, преображенный творческим видением.

Символист Шаванн намеренно использовал пастельные цвета, чтобы несколько «состарить» картину — словно мы смотрим на воплотившийся в красках древний миф. При этом ландшафты, которые он выбирал для своих работ, были вполне современными: равнины Пикардии, окрестности Марселя или любимые места в Булонском лесу.

Творчество Пьера Пюви де Шаванна полюбили многие художники: репродукции его работ брал с собой на острова Гоген, Роден считал соотечественника лучшим живописцем, а русский мастер Михаил Нестеров во время своей парижской поездки восхищался выполненными им фресками в Пантеоне.

Одним из самых верных поклонников Шаванна был символист Виктор Борисов-Мусатов. Он даже хотел отправиться к своему кумиру в ученики, но, увы, тот решил, что слишком стар, чтобы вести занятия, и закрыл свою мастерскую. Впрочем, это не остановило Борисова-Мусатова. Вслед за Шаванном он стал работать в пастельной гамме, отказался от масла и рисовал всё темперой, как это делали любимые самим французом мастера Раннего Возрождения.

Во многих своих произведениях Борисов-Мусатов также стремился к обобщению, избегая сюжетности и показывая красоту человека, живущего в согласии с природой. Пейзаж у него всегда изумрудного цвета, какого зритель в естественной среде никогда бы не увидел.

Одну из таких картин сам Борисов-Мусатов считал своеобразным откликом на творчество Пюви де Шаванна.

Несмотря на название картины, даже внимательный зритель не найдет на ней изумрудного ожерелья. В образе драгоценных камней предстают сами девушки, олицетворяющие гармонию и женственность. Но если бы художник изобразил их в интерьере комнаты, ему не удалось бы добиться того же эффекта. Борисов-Мусатов считал своих героинь неотъемлемой частью природы, ее продолжением, поэтому изумрудным он сделал их обрамление — пейзажный фон, а не пышные юбки красавиц (которые, кстати, в начале ХХ столетия считались уже старомодными). Сам мастер объяснял свою задумку так: «Женщины в кринолинах менее чувственны, более женственны и более похожи на кусты и деревья».

Цвет болезни

Начало ХХ столетия было ознаменовано большими «возвращениями»: в России авангардисты «воскрешают» значимость древнерусской иконы, испанские мастера стряхивают пыль с работ Эль Греко, а немецкие экспрессионисты популяризируют давно забытые произведения Маттиаса Грюневальда. Во-первых, это было необходимо для восполнения пробелов в истории искусства, а во-вторых, только так художники могли нащупать национальную основу той или иной школы.

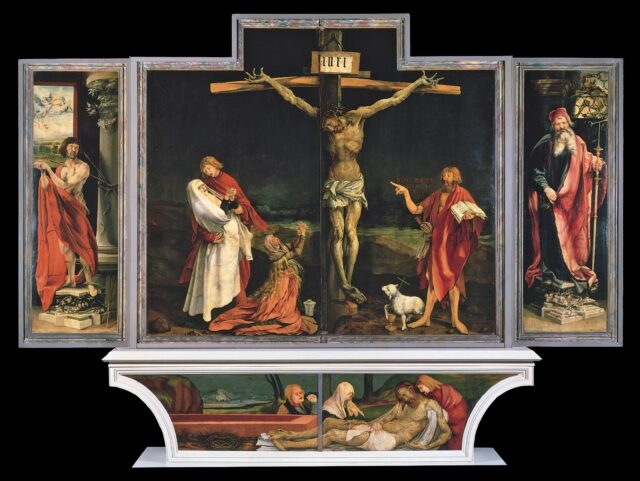

Чтобы понять главную особенность творчества Грюневальда, достаточно посмотреть на его magnum opus — Изенгеймский алтарь.

Художник показал Распятие Христа, как это не делал ни один итальянский мастер: мертвецки зеленое тело испещрено ранами, а пальцы сведены судорогой.

В деформированном изображении, выполненном в характерной «болезненной» цветовой гамме, молодые экспрессионисты чувствовали острый драматизм, который, как им казалось, и составляет суть немецкого искусства.

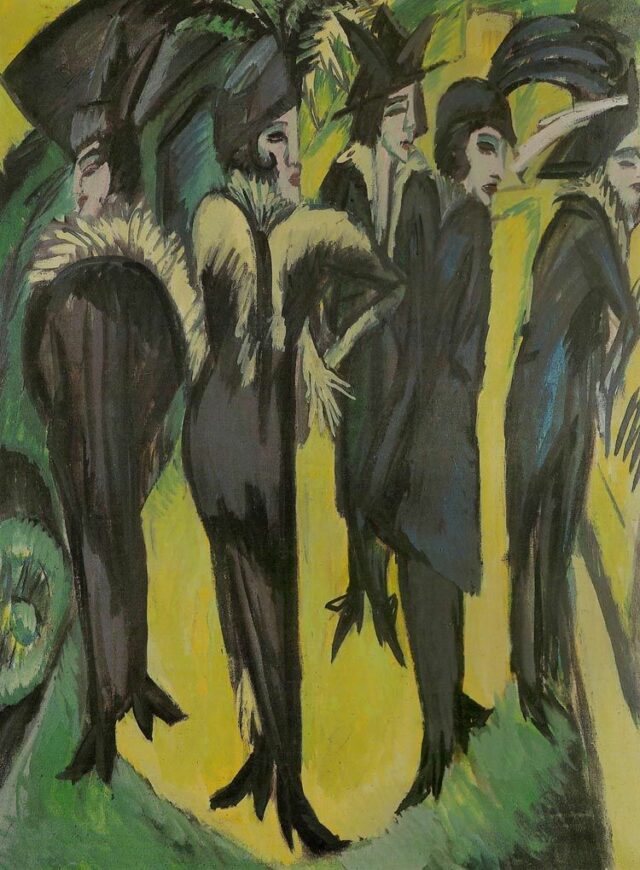

Главный идеолог группы «Мост» Эрнст Кирхнер часто использовал схожие приемы, чтобы передать свои переживания. На картинах «Пять женщин на улице» и «Потсдамская площадь» он изображает кокоток, больше напоминающих стервятников, чем женщин.

Рваные геометрические формы, лица форсированного цвета передают жесткую, психологически напряженную атмосферу городской жизни с ее пороками и соблазнами, а оттенками зеленого Кирхнер подчеркивает нездоровую обстановку происходящего. В этих произведениях он постарался выразить и то двойственное чувство притяжения и отвращения, которое такие женщины вызывали у художника и у его современников.

Цвет пустоты и одиночества

У многих художников в годы войны наступила творческая пауза: кто-то участвовал в сражениях, а тот, кто остался в тылу, не мог думать о живописи. Однако американец Эдвард Хоппер продолжал рисовать свои странные, пронизанные чувством одиночества образы.

Он был очень замкнутым человеком и стремился удалиться от людей, оберегая собственную жизнь от лишних событий. В своем творчестве художник тоже никогда не показывал динамику, предпочитая эффект застывшего кадра.

Герои его произведений «Утреннее солнце», «Мягкий вагон» и «Полуночники» — обезличенные городские жители, словно заключенные в стеклянную тюрьму.

Чтобы передать ощущение отчужденности, Хоппер обращается к образу аквариума, в котором живут его персонажи — в буквальном смысле, как в «Полуночниках», или в метафорическом, как в «Утреннем солнце».

Художник активно использует светло-зеленый оттенок, создавая холодное освещение. Оно подчеркивает искусственность обстановки, словно всё, что видит зритель, лишь декорация. Инертность окружения передается и героям, для которых любая коммуникация невозможна. Работы Хоппера исследователи называют «метафорами тишины».

Цвет нового биоискусства

Сегодня зеленый цвет ассоциируется с одним из самых скандальных и сомнительных произведений искусства — с творением бразильско-американского художника Эдуарда Каца, стоявшего у истоков биоарта. Предпочитая классическим мастерским современные лаборатории, он любит ставить весьма необычные эксперименты над своими моделями.

В 2000 году Кац объединился с французским биологом и модифицировал генетический профиль кролика, внедрив в него чуждый компонент — зеленый флуоресцентный протеин (ЗФП), найденный у биолюминесцентной медузы. Этот ген отвечает за неоновое свечение организма в ультрафиолетовом диапазоне.

Крольчиху с ЗФП назвали Альбой, и, если на нее направить синие лучи, она начинала сиять зеленым.

Зрители Авиньонского фестиваля, увидевшие «произведение» Каца, были изрядно напуганы и шокированы. Многие обвинили художника в жестоком и безответственном обращении с несчастным животным. Сам Кац объяснял смысл своего «творения» так: «Мы вступили в новую эру. Требуется новое искусство. Не имеет смысла использовать краски так же, как их использовали в пещерах».

Эпатажная работа Каца — циничная метафора, показывающая, как новый элемент может повлиять на дальнейшую эволюцию искусства. И несмотря на отталкивающую форму, в которой был подан этот тезис, с ним трудно не согласиться.