Щелчок современности в кругу друзей. Как московский концептуализм стал центральным направлением в российском искусстве

«Московский концептуалист — это человек, который может говорить о чем угодно, когда угодно и сколь угодно долго». Павел Пепперштейн — о рейвах, картах и Сакральном Советском Писателе

СФ: Что для тебя значит словосочетание «московский концептуализм»?

ПП: Это примерно как дом родной. Я во многом им создан и мыслю в координатах, которые связаны с этим словосочетанием. Главное в доме родном — это, конечно же, уют. Парадоксальный, но тем не менее глубокий и даже психоделический уют присутствует в московском концептуализме.

Уют, в частности, связан с тем, что мы когда-то называли стратегией дистанцированности. Это одновременное присутствие и неприсутствие, постоянный взгляд на всё одновременно изнутри и со стороны. Дистанцированность напоминает обустроенную кабинку с определенными смыслами и практиками, в которой удобно путешествовать по разным мирам.

Дом родной устроен как ходячий замок Хаула у Миядзаки: каждый раз, когда ты в этом доме открываешь дверь и выходишь вовне, ты попадаешь в новое место или время, другой город, другой ландшафт.

Способность этого дома родного встраиваться практически в любой ландшафт, будь то хроноландшафт или тополандшафт, позволяет ему быть очень гибким, одновременно изменчивым и неизменным, существующим и несуществующим.

Можно о московском концептуализме говорить как о далеком прошлом, как это часто и происходит. Мы видим, что это явление вроде бы музеефицировано, а с другой стороны, вся эта музеефикация и перенесение себя в прошлое могут быть восприняты как очередная уловка московского концептуализма или дома родного, вполне укладывающаяся в его историю сплошных уловок и дистанцирующих пассов, что помогает ему пребывать и в настоящем.

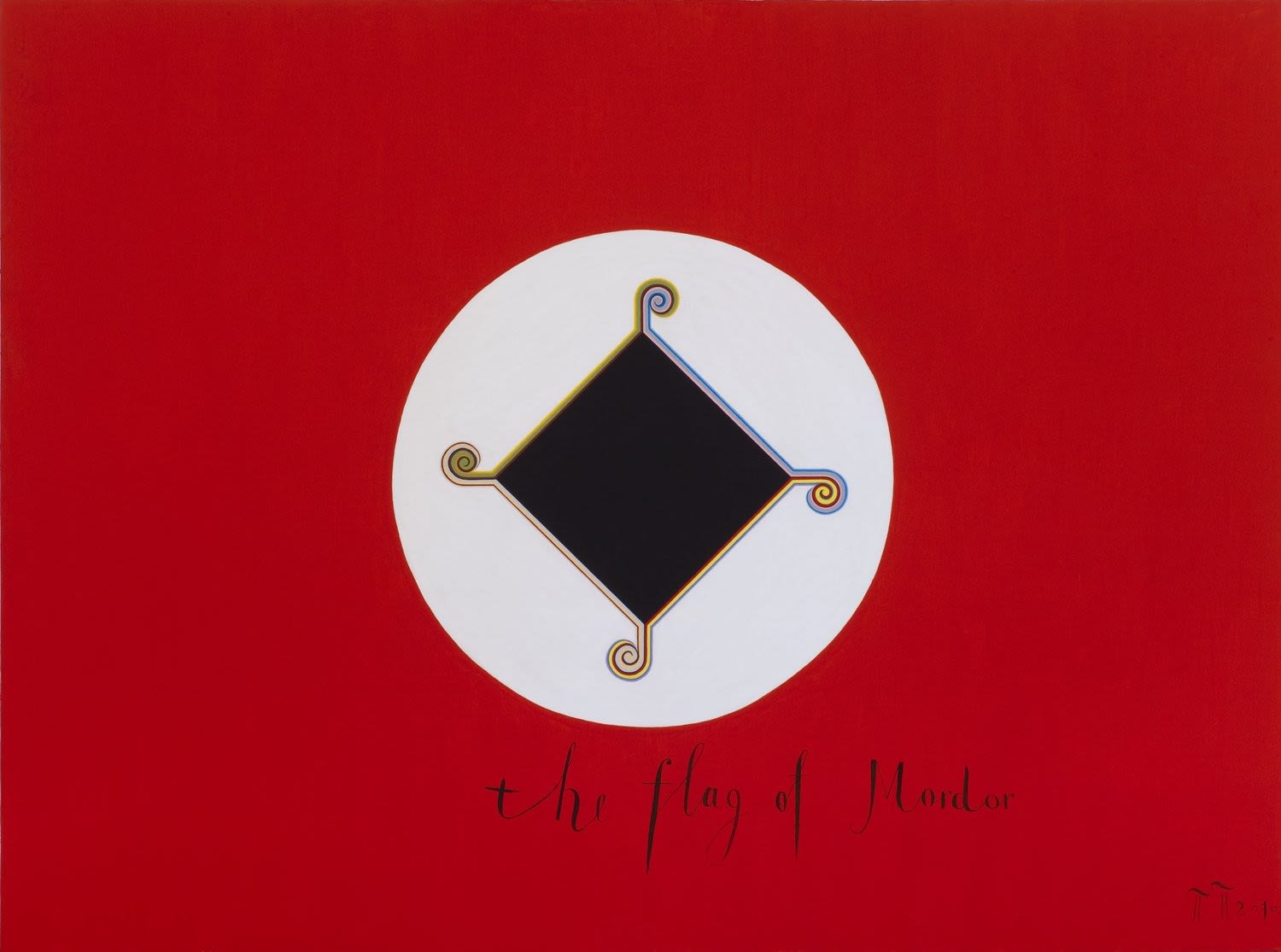

Галерея Ovcharenko

СФ: Здесь можно вспомнить о стратегиях невлипания (по Алексею Юрчаку), которые считаются свойством всей советской неофициальной культуры 1960–1980-х годов. Московский концептуализм среди них для тебя занимает особое место в силу изощренности стратегии?

ПП: Юрчак заимствовал этот термин из сленга московского концептуализма, а мы это в свое время с легкой руки Володи Сорокина называли «невлипаро», чему, наоборот, противостояло «влипаро», которого вроде бы следовало избегать, но так, чтобы и в «невлипаро» тоже не влипать. Можно было даже специально влипнуть во «влипаро» в случае, если носителю данной стратегии казалось, что он чересчур влип в «невлипаро». Это тонкие балансирующие дзенские технологии.

СФ: Разделяет ли Сорокин эту стратегию теперь — ведь он довольно четко позиционирует себя во времени, пространстве и политике?

ПП: Не знаю, что он по этому поводу думает, но я думаю, что он слишком сформирован, как и все мы, этим, чтобы выйти из этого.

СФ: А что значит выйти?

ПП: Напрашивается дзенский ответ «выйти — значит войти».

Галерея Ovcharenko

СФ: Из замкнутой языковой реальности, конечно, очень сложно выйти. А у нее есть контакт с другими реальностями?

Например, ты долго контактировал с чешским пространством, а в Чехии 1970–1980-х были художественные стратегии, в рамках которых, так же как и в Москве, люди пытались не влипать и уходили в леса, в природу. Есть ли какие-либо пересечения московского концептуализма с чешским неофициальным движением?

ПП: Ментальное живое наполнение того и другого было непохожим. Прежде всего хочется вспомнить замечательное определение московского концептуализма, которое в свое время дал Илья Кабаков: московский концептуалист — это человек, который может говорить о чем угодно, когда угодно и сколько угодно долго. Это очень четкое и правильное определение. Чехия не подходит под это определение. Не хочу сказать, что они как-то особенно молчаливы, но у них не было такого значения слова. Это достаточно аграрная культура — там большую роль играет магия природы. И это, конечно, другая природа и совсем другое ее восприятие.

Гораздо продуктивнее говорить об официальной советской культуре. Я соприкасался с официалами в таких замечательных заведениях, которые назывались дома творчества, где собственно прошли мое детство и часть юности. Речь идет о Переделкине и Коктебеле.

Два типа домов творчества раскрывались перед моим взглядом — это дома творчества писателей и дома творчества художников. Они разительно отличались друг от друга, потому что (если понимать кастовую структуру советской культуры) писатели стояли намного выше, причем не то чтобы им платили больше — они были выше в сакральном советском смысле, это была брахманская каста. Они это прекрасно понимали. Их всех можно было назвать отчасти московскими концептуалистами, потому что они тоже могли говорить о чем угодно, сколько угодно и когда угодно. Но у них был не дискурс, а нарратив. Они рассказывали истории: это был бесконечный обмен какими-то байками и историями из жизни друзей-приятелей.

Дискурс как раз оставался на долю художников. Если говорить о советских официальных художниках, то этот дискурс был довольно убогий и очень сильно залитый алкоголем. Художники спорили о направлениях в искусстве, у них было много полемики.

Официальные писатели никогда ни о чем не спорили, они не обсуждали направления в литературе, они исключительно рассказывали. Они никогда не высказывались в качественных категориях о творчестве своих коллег, в то время как официальных художников очень волновало, кто гений, а кто говно, это был один из ключевых вопросов.

Писатели, как брахманская каста, в духовном смысле стоящая гораздо выше, никогда не сходили до такого низкого уровня. Они понимали, что все писатели, во-первых, равны, а во-вторых, все писатели — это, в общем-то, один сакральный писатель, некий Пуруша (в индуизме первосущество, из тела которого была сотворена вселенная. — Прим. авт.), который создает гипертекст. Поэтому, говоря о своих коллегах, они лишь рассказывали разные эпизоды и связанные с ними интересные истории и ситуации.

Мне очень импонировала эта позиция советских официальных писателей. Конечно, эту позицию выковала цензура, но это стало мудрым ответом на цензуру. То, что они рассказывали, было огромным, грандиозным остатком, который они не могли втиснуть в свой официальный подцензурный текст. Это неподцензурный устный остаток подцензурной советской словесности. Поэтому общение с ними для меня было очень интересным и поучительным, чего я не могу сказать об общении с советскими художниками-официалами.

Другой круг, который можно сопоставить с кругом московского концептуализма, — это тартуско-московская семиотическая школа. Это большое гнездо, где, хочу это подчеркнуть, действовал принцип «говорить о чем угодно, сколько угодно и в любой момент». Каждого участника упомянутых трех кругов можно было пинками ночью разбудить и предложить любую тему, самую экзотическую или, наоборот, самую тупую и занудную, — и у человека немедленно раскрывалась пасть, и оттуда начинал извергаться текстовой поток. Это мог быть монолог, диалог, полилог и так далее и что угодно, но в любом случае это был текст, который изливался свободно и постоянно колебался между персональной и трансперсональной инстанциями. Как сказал бы Хайдеггер, «за говорящих говорил язык».

Галерея Ovcharenko

СФ: Московский концептуалист — это тоже один писатель (каким были советские) или много художников?

ПП: Мне очень нравилось то, что, если копнуть, понятия московского концептуалиста и художника — это совсем разные понятия.

Как будто в солдат китайской армии вселились духи лис и барсуков: с одной стороны, солдаты китайской армии остаются солдатами китайской армии, но в них присутствуют духи лис и барсуков. Точно так же московские концептуалисты были вселены в тела и оболочки некоторых, даже профессиональных, художников или писателей, но они с ними не сливались.

Кроме дистанцированности можно говорить также о полифрении: осознанной и программной растроенности, расчетверенности, распятеренности, — которая свойственна московскому концептуализму.

СФ: В московском концептуализме есть множество схематических дискурсов, с которыми связан галлюцинаторный текстовый слой, в чьей основе лежат эти схемы. У Монастырского они выражены напрямую, а у тебя после «Медицинской герменевтики» уже более скрыты. Насколько эта схематичность важна и что она значила для концептуализма? Почему меняющийся дом с выходами куда угодно требует такого количества карт?

ПП: Любой дом требует карт. Если говорить о сложном доме, в котором много тайных комнат, коридоров, покоев, анфилад и так далее, то естественно, что карты там были нужны. Более того, создание очередной карты заменяло строительство дома или его перестройку. Достаточно было построить новую карту, и менялся сам дом. Мы всё время этим и занимались.

СФ: Насколько эти карты оказывались стабильны? Существует ли универсальная меняющаяся карта? Или это мозаика, в которой невозможно выделить нечто единое?

ПП: Стабильной карты не существует, но есть коридор карт и теоретически существующая возможность входить в любую карту, а через нее — в соответствующий вариант дома.

Московский концептуализм создает определенную модель сознания — это и является главной его ценностью. Что же касается внешних культурных достижений или недостижений, то очень сложно их вообще суммировать.

Если представить себе другую схему координат, например современную, которая перерыта понятиями успеха или неуспеха, совершенно невозможно понять, является ли московский концептуализм грандиозным успехом или грандиозным провалом — он сочетает в себе черты и того и другого.

Мы видим, что произведения московских концептуалистов хранятся в музеях, о них пишут искусствоведческие диссертации и при этом то самое ценное в московском концептуализме — живой дискурс и целая традиция, школа дискурсов — это по-прежнему прозябает где-то на задворках мироздания. Оно настолько же чуждо и не нужно нашим дням, насколько ценный и высокий музейный статус имеют плоды этого дискурса.

СФ: Существует ли сейчас коммуникативная среда, которая способна воспроизводить и передавать такую модель сознания, которая была создана?

ПП: Мне кажется, что среды такой нет, но есть отдельные люди, которые в силу какой-то калейдоскопической игры обстоятельств близки к такой модели сознания, ее улавливают, отчасти воспроизводят, как-то даже развивают. Как будто монастырь по типу «Игры в бисер» переселился в параллельную реальность. Всё время есть ощущение, что он продолжает работать, действовать где-то за перегородочкой, но не здесь.

СФ: Эти люди твоего поколения или уже какие-то новые?

ПП: Такие люди безусловно есть. Но их крайне мало в сфере того, что называется современным искусством. Современное искусство — это идеологическая формация, не предполагающая свободы мысли и, более того, противоположная московскому концептуализма по своему содержанию. Там, где есть современное искусство, не может быть московского концептуализма, и наоборот.

СФ: Если мы будем говорить о текстовой части твоего творчества, скажем, о «Мифогенной любви каст» и «Путешествии по таборам и монастырям», то их объединяют две черты: оба текста — травелоги, в обоих важную роль играет танец и у́же — рейв. Что значит для концептуализма, для тебя, для «Медицинской герменевтики», с одной стороны, путешествие, с другой стороны — рейв?

ПП: Здесь сложно говорить о московском концептуализме в целом, можно говорить обо мне или о «Медицинской герменевтике». Мы поколенчески, по складу наших предпочтений и интересов оказались связаны с рейверской волной и так или иначе в ней участвовали. Участие наше скромно, но мы питались этой энергией и ходили на рейвы, как приборы, перекачивающие эту энергию в наши резервуары. Эта энергия шла на нужды наших исследовательских процессов.

СФ: А сейчас ты продолжаешь ходить на рейвы?

ПП: Насколько получается. Во-первых, стало меньше рейвов, во-вторых, стало меньше здоровья. Эта связано не только со вкусами и предпочтениями, но также нужно иметь какое-то состояние организма, которое к этому подходит. Когда мне позволяет стечение обстоятельств и состояние, тогда с удовольствием, конечно.

СФ: А что для тебя значит рейв как пространственно-временной промежуток?

ПП: Я всегда воспринимал рейв как пространство трансформации, причем в отличие от многих других мне не требовалось добавлять в это химию, достаточно было интенции, которая заложена в рейве; достаточно тех эффектов, которые создаются в сочетании музыки, пространства, света и присутствующих существ.

Например, в упомянутом тобой романе «Странствие по таборам и монастырям» одна из самых прочувствованных глав посвящена «Казантипу». Я там проводил каждый август в нулевые. Для меня это имело очень большое значение, я неслучайно пропел прустообразный гимн этому рейву в главе «Республика радости».

СФ: А путешествия? Эти романы еще и травелоги!

ПП: Путешествия тоже способ трансформации, трансперсональное переживание: приезжая в какое-то другое место, ты и сам становишься другим или сталкиваешься с каким-то другим собой.

СФ: Ты упомянул китайскую армию, а для Монастырского был очень важен классический китайский роман, в частности «Путешествие на Запад». Твои путешествия — «путешествия на Запад» или не совсем?

ПП: Во многом — да. Недаром самая большая часть романа «Мифогенная любовь каст» так и называется «Путешествия на Запад». К тому же мы не меньше, чем Монастырский, вдохновлялись этим романом и использовали его как матрицу наших действий.

Галерея Ovcharenko

СФ: Есть ли еще истории, которые были ключевыми для вас, когда вы создавали карты?

ПП: Мы об этом многократно писали и создавали сакрализованные списки и перечни этих историй. Это «Волшебная гора» Томаса Манна, «Алиса в Стране чудес» Кэрролла, практически все сказки, которые мы задействовали в «Мифогенной любви каст». Я написал автобиографический роман «Эксгибиционист». Там как раз подробно написано о путешествиях и, собственно, приводится этот список, он довольно большой.

СФ: Построение модели сознания и списки сказок сразу обращают нас к оккультуре. В позднесоветском мире существовала своя оккультура: и Южинский переулок, и многие другие. А вы себя считали какой-то такой оккультурой в каком-то смысле, работающей в первую очередь с практиками сознания? Терминология энергий тоже довольно оккультно звучит.

ПП: Мы соприкасались с этим, но сами себя не считали оккультистами, потому что оккультизм так или иначе опирается на определенную традицию или тайное знание.

СФ: Современный оккультизм играет в бесконечное переизобретение традиции с начала и до конца. Это и полупародийные религиозные движения типа дискордианцев, это и неомаги, как виккане, которые работают с традициями всевозможных культур.

Оккультизм оказался площадкой для творчества, а вся традиция — рабочим материалом для сборки и пересборки карт.

ПП: Западный оккультизм начинается там, где начинается определенного рода бизнес, и именно через структуру и тип этого бизнеса он и определяется. Мы этим бизнесом никогда не занимались. Соответственно, мы не являемся оккультистами в западном смысле слова.

СФ: Насколько бы оккультное было естественной структурой в том пространстве, в котором вы оказывались?

ПП: Мы могли иногда либо имитировать что-то подобное, либо переживать в трипах. В отличие от Монастырского мы связывали каждый трип с неким поименованным демоном, что очень важно в традиции. Если говорить на оккультном языке, то для того, чтобы взаимодействовать с этими сущностями, надо знать их имена, а если ты взаимодействуешь с препаратами, то тебе принципиально важно знать и помнить, под воздействием какого препарата ты находишься, и в любой момент трипа ты должен четко сказать самому себе название этого препарата.

СФ: У Монастырского в «Каширском шоссе» этим препаратом была молитва.

ПП: У него это были молитва и духовные практики. Мы пользовались другими каналами.

Галерея Ovcharenko

СФ: Каково для тебя соотношение текстов и визуальности в том, что ты делаешь?

ПП: Различие между вербальным и невербальным практически стирается — и то и другое язык. Они используются на равных, притом что в этих языках есть принципиальные различия. Считается, что язык образов не требует перевода в случае пересечения языковых границ, но в случае нас — «Медицинской герменевтики» или меня лично — выясняется, что требует. Можно сказать, что визуальному языку делегируются те свойства, которыми обладает текстуальный язык.

СФ: «Медицинская герменевтика» была во многом историей про бесконечное конструирование дискурса. После ее распада ты продолжил заниматься конструированием дискурса?

ПП: В других формах. Я перешел к более радикальным нарративам и ввел мягкую аскезу по части дискурсивного языка. Дискурсивный язык стал востребован как сектантский сленг в сфере современного искусства.

Для того чтобы сделать выставку, любую репрезентацию, любой перформанс, нужно, чтобы к этому прилагался, как правило, отвратительный текст, написанный языком дискурса, и этот язык стал использоваться как значок принадлежности к субкультуре.

Поскольку я продолжал взаимодействовать с этой субкультурой и не хотел в ней растворяться, а хотел найти выходы из нее, я стал использовать нарративный язык, язык повествований, писать рассказы, стараться существовать как писатель для тех, кто не знает меня как художника. Эта ситуация была у меня в нулевые, и она меня устраивала, но сейчас из-за того, что у всех есть интернет и все всё друг про друга знают, эта возможность двойной жизни оказалась утерянной.

СФ: Дискурсом сейчас у тебя оказываются переходящие герои. В нескольких книгах, например, появляется Цыганский Царь.

ПП: Почти все герои у меня переходящие, но прежде всего это Курский, Джаспер Йеллоу, Невероятный денди.

СФ: Можно ли сказать, что эти переходящие герои образуют виртуальную карту?

ПП: Конечно. Кроме того, во все эти повествования напихано огромное количество дискурса. Вспоминается обвинение из «Мастера и Маргариты» в адрес Мастера, что он пытался в советскую литературу протащить пилатчину.

Это протаскивание пилатчины в современную литературу я тоже пытаюсь осуществить; я протаскиваю дискурсивное содержание, которое мне хотелось бы передать людям, находящимся вдалеке от того сленга, который культивируется в современном искусстве.

СФ: Как ты существуешь все эти годы в качестве художника? Это осознанный жест принадлежности или это для того, чтобы картинки продавать и деньги зарабатывать?

ПП: Последнее самое важное. При этом я был сформирован как художник.

При любом раскладе я бы производил огромное количество образов, но в других обстоятельствах я рисовал бы это не на холстах, а на обрывках бумаги, потом бы они терялись или пускались на самокрутки; а при этом раскладе они должны приобрести какой-то коммерческий вид и продаваться, к чему я всячески стремлюсь и пытаюсь коммерциализироваться настолько, насколько это возможно.

Рыночный сегмент современного искусства внушает мне наименьшее отвращение. Институциональный большее, потому что он больше цензурирован, он больше контролируем идеями, с которыми я не солидарен. Рыночный более свободен, вкусы у покупателей какие угодно, покупатель волен вчитывать что угодно в объекты потенциального потребления, соответственно, эта зона гораздо более неподцензурна, чем институции.

СФ: Вкусы покупателя часто моделируются, с одной стороны, арт-институциями, а с другой — образами массовой культуры и дизайном интерьера.

ПП: Дизайн интерьера отталкивает меня гораздо меньше, чем структуры, с которыми взаимодействуют молодые художники, когда они вынуждены подавать на гранты. Тут они сталкиваются с тоталитарной идеологией современного искусства, которая навязывает им темы и формы развития этих тем.

Что касается богатых людей, у которых есть квартира или дом и надо что-то повесить, то ты можешь сделать любые работы по содержанию, они всё равно не будут особо вникать: они видят цветовое пятно, которое, может быть, подойдет к серванту, — и в этом гарантия свободы художника.

Поэтому я всем художникам, которым важна свобода, если говорить другим языком, которым важно, чтобы их мозг не был ******* [потерян], рекомендую быть коммерческими. Быть ближе к дизайну, крафту — это территория, где свободы гораздо больше. А там, где нет свободы, — там гранты. Там навязывается постпротестантская идеология, навязывается конфронтация с базовыми структурами страны и культуры, там надо протестовать против православия и против Путина.

В принципе, навязчивость заказов протестного типа достигает такого градуса, что уже перестаешь чувствовать давление со стороны православия или Путина, а чувствуешь навязчивое давление со стороны тех, кто требует против них протестовать.

СФ: Но есть и то и другое давление.

ПП: Мы постоянно находимся между этими двумя давлениями. Давление со стороны неолиберальной или постпротестантской среды, оно конкретно нас окружает более плотно, потому что мы в этой среде находимся и не можем из нее выйти, поэтому актуализируется задача сохранения внутренней свободы, поэтому надо везде соглашаться, кивать головой и не вступать во внутреннюю полемику ни с теми ни с другими, а внутренне их всех посылать.

СФ: Как научиться продавать картины дорого?

ПП: Эта сфера глубоко иррациональна, никаких рецептов нет. Это делает такую работу интересной: если какое-то продвижение в сфере институций можно логически понять и описать, то продвижение в области рынка — работа с бессознательным, и это самое интересное, что есть в этой области занятия искусством. Ты работаешь и с собственным бессознательным, и с бессознательным потенциального покупателя.

Советские сезоны Хржановского, или Почему DAU оказался самым масштабным проектом московского концептуализма

Прежде всего должно передаваться искреннее желание денег: желание получить деньги и желание их потратить очень близки по своей природе, и когда ты очень хочешь заработать деньги на халяву, это цепляет что-то в сознании таких людей.

Современные преуспевающие люди тоже на халяву это заработали: все люди, которые реально трудятся, зарабатывают очень мало, много зарабатывают те, кто организует труд других людей. Это что-то среднее между мистическими темами и каким-то трансом.

Ты вроде бы никого не обманываешь и тебя никто не обманывает, но надо продемонстрировать беззащитность — это важный момент. Если твоя беззащитность не настоящая, то это никак не сработает.

С другой стороны, нужен поток. Нужно себе представлять, как вообще в современном обществе деньги зарабатываются, это работа с какими-то потоками, какая-то неописуемая и странная. Я всё время ****** [удивляюсь], глядя на разных людей, и думаю, почему этот человек богатый, а этот нет, и не нахожу ответа, кроме странной мысли, что, наверное, этот человек недостаточно хочет быть богатым.

Важно не стать слишком богатым, надо получить ровно столько, сколько нужно, не меньше и не больше.

СФ: У тебя это получается?

ПП: Непонятно. Иногда получается, иногда нет. Это очень неровная область. Это абсурдный момент: если человек спартанский может хорошо переносить лишения и жить в землянке, то ему могут и не дать денег, а зачем — он и так может жить в землянке. А если человек на пять шагов отдалится от номера люкс в отеле и тут же умрет, то тогда жизнь бессознательно начинает его поддерживать в этом номере люкс.