Тайны Городка художников: интервью с основателем музея Масловки

19 сентября в Москве открылся Музейный центр «Масловка. Городок художников». Он расположен в уникальном месте, где на протяжении века живут и работают художники. Мы поговорили с основателем и руководителем центра Василием Деминым, чтобы узнать, почему каждому культурному человеку нужно посетить новый музей.

Расскажите немного об истории Городка художников на Масловке. Почему память об этом месте важно сохранить?

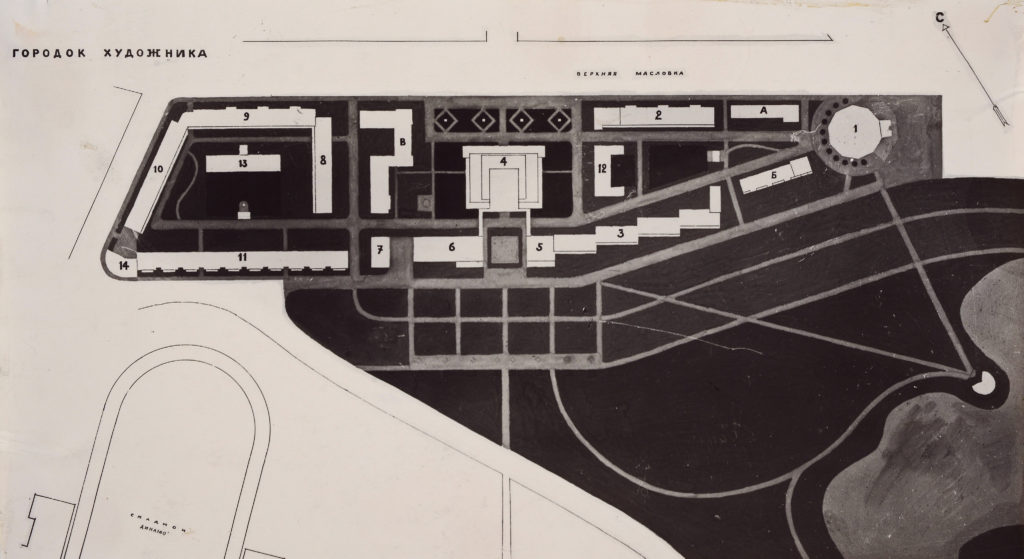

Больше половины произведений в постоянной экспозиции залов, посвященных искусству XX века, в Третьяковской галерее и Русском музее состоят из произведений, которые созданы художниками городка. Здесь в разное время жили и работали Штеренберг, Пименов, Лабас, Тышлер, Пластов, Герасимов, Коржев, Грицай и многие другие. Поэтому самое важное, что нужно знать о Масловке, — это небывалый эксперимент, когда прямо внутри города был создан творческий анклав. Немецкие журналисты, посетившие его в 1930 году, назвали Масловку первой в мире арт-коммуной.

Эксперимент дал очень интересный результат: в первую очередь это создание сообщества, которое включало в себя нахождение и работу на территории городка одновременно больше 300 художников. Как рассказывают мои друзья, которые застали 1950–1960-е годы, делать низкого качества работы на Масловке было стыдно. Эти люди дружили и помогали друг другу, конкурировали и завидовали, но благодаря конкуренции приумножались достижения советского искусства. В мастерских городка родился так называемый суровый стиль, одними из создателей которого были Гелий Коржев и Виктор Иванов.

В чем вообще уникальность концепта «Городок художников»?

Городок создан в конце 1920-х годов и изначально был призван сделать так, чтобы художник занимался только тем, для чего он был рожден, — творчеством. Все остальные бытовые вопросы и тяготы перекладывались на инфраструктуру городка. Например, в первом доме была прачечная и детский сад, столовая и библиотека, фотоателье — практически вся мыслимая инфраструктура. Это было достаточно удобно: собственный отдельный мир, закрытый от внешнего, при этом со своим налаженным бытом и сообществом единомышленников и конкурентов. Еще одной, в общем незапланированной деталью стало то, что, когда обитатели городка поселились вместе, художники стали достаточно быстро жениться на художницах. И дети, и внуки их тоже стали художниками — сейчас живет уже четвертое-пятое поколение этих династий.

Как устроен музейный центр? Какие объекты он объединяет?

Музейный центр расположен в одном из главных зданий Городка художников. Он занимает помещение бывшего детского сада, который существовал на этом месте на протяжении 70 с лишним лет — с 1950-х годов по 2022 год. Когда он закрылся, лучшего назначения, чем создание музея в этом доме, и представить было нельзя. Музейный центр занимает весь этаж дома — это около 300 метров, а сверху и снизу расположены квартиры, например, Гелия Коржева и Аминадава Каневского, создателя «Мурзилки». Справа и слева мастерские Юрия Пименова и Георгия Нисского (сейчас там работает современная художница Татьяна Назаренко).

Суть нашего пространства как раз в том, что оно находится между квартирами и мастерскими. То есть это не классический, формальный, холодный музей с одинаковыми стенами и стандартной галерейной развеской — это уютный музей с домашней гостиной, но также и с достаточно хорошей экспозицией.

Сейчас у нас в пяти залах представлено более 280 работ 131 автора. Также есть библиотека с редчайшими томами, связанными с советским искусством. Прекрасный лекторий-кинозал, в котором по вечерам проводятся лекции, связанные как с Масловкой, так и с историей изобразительного искусства в целом. Например, сейчас стартовал курс лекций, посвященный «Бубновому валету» и Илье Машкову, который был учителем многих масловских художников. Еще стартует курс по художникам группы «ОСТ» (Общество художников-станковистов), которые не только встретились, но и работали на Масловке бок о бок.

В чем вы видите миссию Масловки как современного культурного центра?

В первую очередь магнит для притяжения интеллектуальной аудитории. В моем представлении каждый человек, интересующийся искусством, конечно, хотя бы раз в жизни должен посетить такую Мекку, как Городок художников на Масловке. Потому что это возможность заглянуть в другой мир, за обратную сторону мольберта. Увидеть, как и в каких условиях, с какими мыслями создавались произведения, которые мы с вами так любим.

Многим знакома «Новая Москва» Пименова в Третьяковской галерее — это одна из эмблем музея. Пименов писал эту картину в Городке художников, и у нас в музее представлен портрет Натальи Пименовой — той самой девушки, которая впервые поворачивается лицом из этого кабриолета с «Новой Москвы» к зрителю. Мы можем увидеть, как она выглядела: портрет написан в это же время, практически в тот же месяц, что и «Новая Москва», и она там в том же самом платье. Ее писал друг семьи и замечательный художник Самуил Адливанкин.

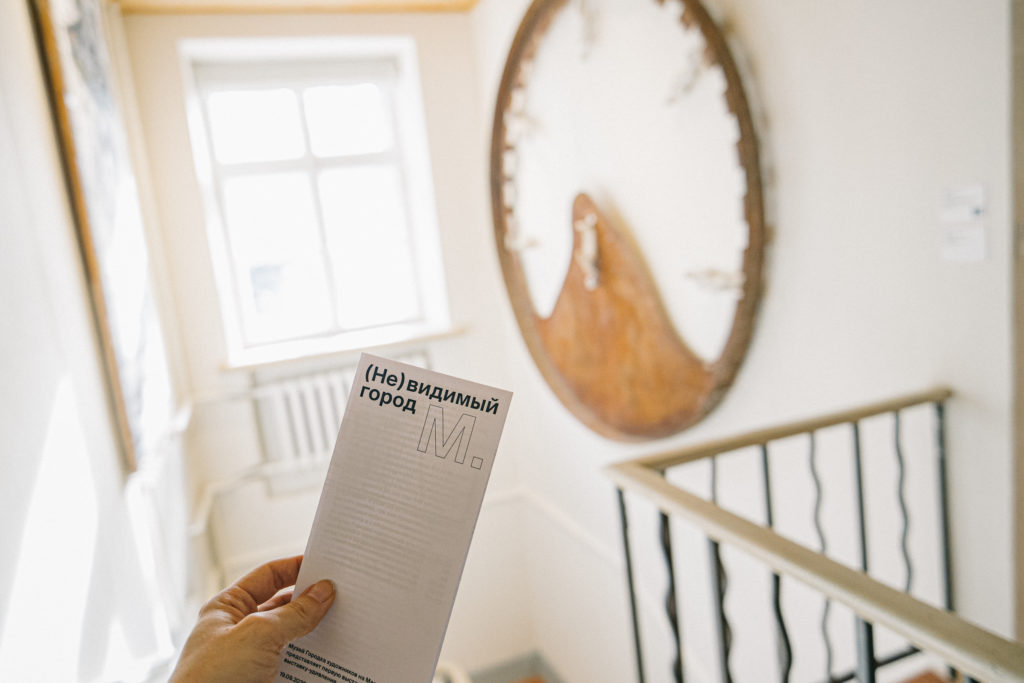

Почему стоит посетить выставку «(Не)видимый город М.»? Есть ли у вас небольшая инструкция для будущих зрителей, как ее смотреть?

Самое главное, что это мостик в Город художников, который доселе был практически закрыт. Некоторые счастливцы успевали попадать в закрытые мастерские, но в целом это ворота в другой мир. Главная рекомендация — выделить на музей побольше времени, хотя бы часа полтора. В это время неспешного погружения в экспозицию посидеть за томиком редкого Татлина, посмотреть стеклянные негативы из мастерских периода 1920–1930-х годов, выпить вкусного кофе и чая. Это наша особенность: у нас нет кафе, но мы с большой радостью, как радушные хозяева, предлагаем нашим гостям напитки. Все это нужно посмаковать.

У нас есть QR-коды к картинам, и можно даже без гида узнать много нового. Конечно, когда экскурсия проходит с одним из наших экспертов, это становится в разы интереснее. Рекомендую посетить музей в будние дни, потому что, несмотря на то что мы делаем временные слоты для посещения, в выходные людей больше. Когда вы будете смотреть экспозицию, то увидите контраст между художниками. Например, у нас есть картины Марии Гранавцевой — это жена Давида Штеренберга — начала 1930-х годов, и они совершенно космические. И рядом работы того же периода — пейзажи Аркадия Пластова, классика русской реалистической школы. Несмотря на видимую противоположность, они дополняют друг друга, и на подобные пересечения тоже можно будет обратить внимание.