Мышиный хвост, Вавилонская башня букв и стихи без слов. Что такое визуальная поэзия и как в Европе превращали стихи в рисунки

Визуальная поэзия уже много столетий проверяет на прочность границы между литературой и визуальными видами искусства, и речь здесь идет отнюдь не о китайской и арабской каллиграфии. Слова европейских поэтов точно также складываются в причудливые фигуры, взаимодействуют с изображениями и пустым пространством страницы, а временами даже выходят за ее пределы. Например, австралийская поэтесса Мез Бриз создала стихотворение-видеоигру, а шотландец Ян Гамильтон Финлей превратил в поэтическое произведение собственный сад. «Нож» рассказывает, как поэты устраивали типографские революции, создавали стихи без слов и покоряли цифровое пространство.

Фигуры речи

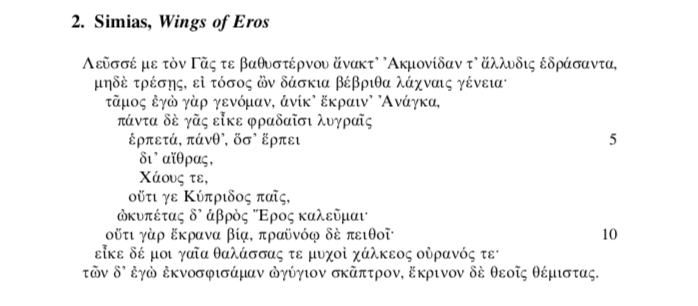

Около 300 года до н. э. Симмий Родосский пишет стихотворения, «рисуя» словами предметы. Фигуры, которые создавал древнегреческий автор, иллюстрировали заключенный в них текст и дополняли его новыми смыслами. Например, «Секира» формой повторяла оружие протагониста текста Эпея — одного из наименее «героических» участников Троянской войны и строителя знаменитого коня. В другом фигурном стихотворении Симмия, «Крыльях», визуальный образ не только дополнял текст, но и являлся ключом к его пониманию. «Узри меня», — говорит читателю древнее и могущественное божество, «не Афродиты, но Хаоса дитя». Герой произведения не раскрывает своего имени, но если вглядеться в стихотворение, можно увидеть, как его строчки складываются в очертания крыльев бога Эрота.

Работы Симмия Родосского стали первыми опытами объединения изображения и текста. Вероятно, он даже не подозревал, что создал фигурную поэзию — технику, к которой впоследствии обращались совершенно разные авторы едва ли не на каждом этапе истории. Много веков спустя, в 1931 году, соотечественник и последователь Симмия, автор фигурных стихотворных сборников Потис Псалтирас отвечал на вызванное его книгами недоумение читателей, что подобной реакции не последовало бы, «если бы они задумались над тем, что в наших повседневных устных рассказах и беседах для большей выразительности нам требуется помощь не только „фигур речи“, но и фигур в буквальном смысле, которые облегчают понимание и способствуют выразительности».

Может быть интересно

До XX века фигурное письмо преимущественно демонстрировало изысканный стиль автора и его образованность, и не удивительно, что большинство визуальных текстов было создано монахами и богословами.

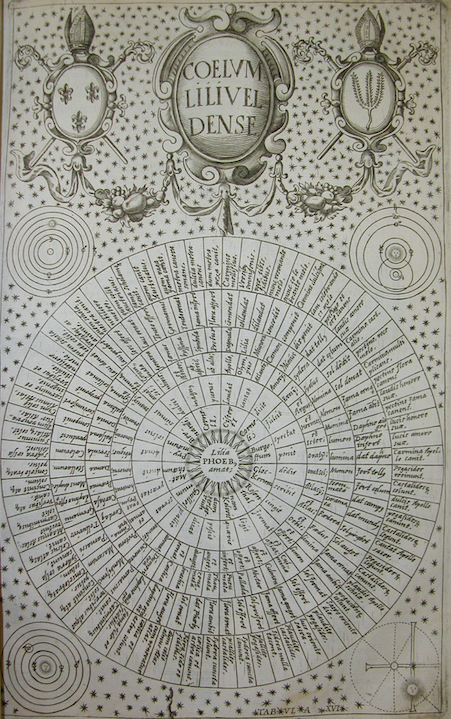

Например, одни из самых искусных и таинственных визуальных текстов были созданы испанским богословом Хуаном Карамуэлем. В 1663 году он опубликовал трактат «Метаметрика», включавший 25 гравюр, на которых изображались визуальные стихотворения-лабиринты, полные загадок, анаграмм и ребусов и сочетавшие изображения со словами на латыни, древнегреческом и китайском языках. В XVII веке были написаны и одни из наиболее известных русскоязычных фигурных текстов. Их авторы — Иван Величковский и Симеон Полоцкий — также были церковными деятелями. Известны случаи, когда к фигурной поэзии обращались как к изысканным посвящениям. Например, в 1834 году священник и философ Элефтериос Дукас опубликовал прославляющий первого короля Греции Оттона визуальный панегирик собственного сочинения в издании драм Софокла.

Со второй половины XIX века фигурные стихи постепенно перестают быть достоянием одной лишь интеллектуальной элиты.

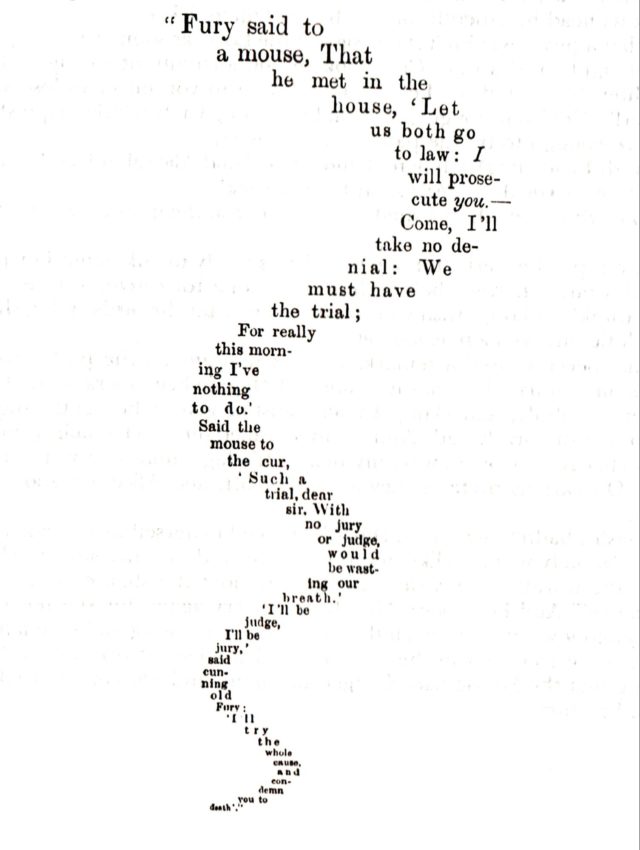

В 1865 году выходят «Приключения Алисы в Стране чудес», содержащие ставшее хрестоматийным стихотворение в форме мышиного хвоста.

А в XX веке к фигурной поэзии обращается французский поэт Гийом Аполлинер и дает ей новое имя — каллиграммы.

Типографическая революция

XX век задал новый темп жизни, и старые принципы типографики, рассчитанные на вдумчивое и внимательное чтение, больше не поспевали за стремительной городской жизнью. Расцвет новой типографики пришелся на 1920-е годы, но еще за десятилетие до профессиональных типографов о необходимости перемен заявили итальянские футуристы.

«В случае надобности мы будем применять 3 или 4 краски на странице и 20 различных шрифтов. Например: курсивом будет обозначаться серия одинаковых и быстрых ощущений, жирный шрифт будет обозначать резкие звукоподражания и т. д. Отсюда вытекает новое живописно-типографское представление о странице», — писал «отец футуризма» Филиппо Томмазо Маринетти.

Поэты-футуристы в своей борьбе с «лирическим опьянением» использовали «слова на свободе», лишенные синтаксических связей, полные звукоподражаний и «инстинктивно деформируемые». Типографские приемы были для этих авторов крайне важным средством создания «нового правописания». Образцовым примером типографики итальянского футуризма является поэтический сборник Маринетти «Занг Тумб Тумб», увидевший свет в 1914 году. Эта книга, посвященная Первой Балканской войне, которую основатель футуризма увидел в качестве военного корреспондента, сочетает несколько литературных жанров — от прозы до звуковой поэзии, — каждый из которых получает свое убедительное визуальное воплощение.

Поэт стремился не столько описать, сколько воссоздать хаос и суматоху военных действий на страницах своего произведения.

Различные типографические эксперименты прослеживаются на протяжении всей истории итальянского футуризма. В 1944 году, незадолго до смерти, Маринетти пишет хвалебное предисловие к книге своего юного последователя Карло Беллоли «Настенные тексты-стихи». Беллоли был убежден, что человек будущего будет искать поэзию не в библиотеках, но на стенах своей комнаты, и использовал типографские приемы для экономии выразительных средств, с футуристическим пафосом прорицая, что одного слова будет достаточно для написания целой книги. Десятилетие спустя такие идеи приведут к созданию самого масштабного по географическому охвату авангардистского течения — конкретной поэзии.

Читайте также

Искусство и технология: как авангард создал мир IKEA, Pussy Riot и ИГИЛ

Радикальные идеи футуристов произвели эффект разорвавшейся бомбы, снискав множество последователей в разных странах. Впрочем, Маринетти рассматривал каждое новое авангардистское течение как своеобразный филиал итальянского футуризма, и такая авторитарность превратила многих его союзников в непримиримых врагов. Всё больше авторов формировали объединения, публиковали манифесты и заявляли о смерти футуризма. Самым радикальным из авангардистских течений был дадаизм, который не провозглашал появления нового искусства, но, ставя под сомнение сам институт, разрушал его изнутри. Дадаисты презирали тот священный трепет, который вызывала у публики фигура художника, а одним из главных их объединяющих факторов было стремление эпатировать буржуазию.

Тристан Тцара, один из основателей дадаизма, чьим главным неоспоримым талантом был талант к провокации, стремился свести писательскую деятельность к абсурду и бессмыслице.

Он утверждал, что для того, чтобы написать дадаистское стихотворение, стоит вырезать каждое слово из какой-нибудь газетной статьи (причем критерием выбора служит только длина этой статьи), сложить их в мешочек, встряхнуть, а затем вынуть слова одно за другим и разложить в порядке вытаскивания. Визуальное стихотворение Тцара «Ночь жирных шахмат» отчасти иллюстрирует этот метод — оно представляет собой типографический коллаж из рекламных объявлений дадаистской прессы.

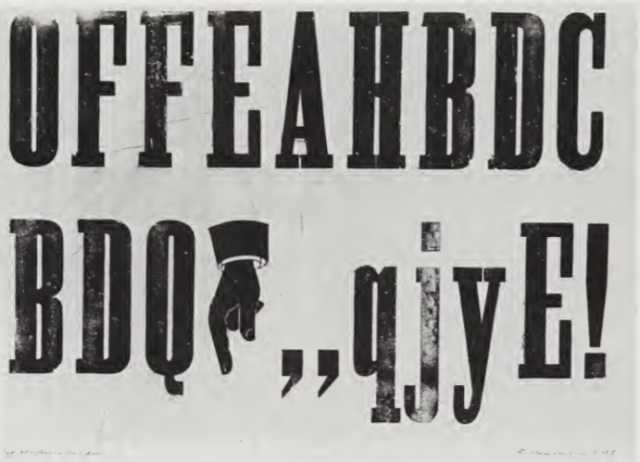

Не все дадаисты сводили поэтическое творчество к одному лишь эпатажу. Хуго Балль внес неоценимый вклад в формирование заумной и звуковой поэзии, а Рауль Хаусман создавал «стихотворения-афиши» и в 1919 году изобрел «оптофонетическую поэзию» — типографски оформленные фонетические стихотворения без слов.

Футуризм и дадаизм оказали колоссальное влияние на развитие визуальной поэзии. Очаги этих движений вспыхивали по всему миру, а отдельные авторы, вдохновившиеся типографикой нового искусства, выработали собственные уникальные стили. К таковым можно причислить каталонца Джоана Сальват-Папассейта, фламандца Пола вон Остайена и словенца Сречко Косовела. И, безусловно, одно из самых влиятельных и самобытных воплощений футуризм обрел в России.

Может быть интересно

Русские футуристы стремились к визуальной выразительности своих текстов, но само типографское дело мало их привлекало. Отсутствием интереса к технической стороне книгоиздания объясняются расхождения в шрифтовых решениях и разбивках на строки в разных изданиях одних и тех же текстов.

Доходило и до курьезов: «Игра в Аду» Алексея Крученых и Велимира Хлебникова, одна из самых известных русских футуристических книг, приняла свой окончательный вид вследствие ошибки.

Рисунки Натальи Гончаровой, которые должны были быть помещены на внешние края страниц, наоборот, оказались расположены прямо у линии сгиба.

По мнению дизайнера и искусствоведа Владимира Кричевского, «тема футуристической типографики отчетливо разбивается на две: всё остальное и Илья Зданевич». Еще в восемнадцатилетнем возрасте Зданевич прочел в Петербурге свою первую лекцию о футуризме, закончившуюся скандалом и дракой. Во второй половине 1910-х, уже в Тифлисе, вместе с Алексеем Крученых и Игорем Терентьевым он формирует группу «41°», которая в силу своей смелости и неординарности творческих решений не знает аналогов в русской поэзии (сами авторы называли свой союз «дуэтом трех идиотов»). Зданевич побывал учеником в нескольких типографиях, а наборы книг издательства «41°» проходили под его тщательным контролем. Уже в середине XX века во Франции Зданевич отошел от присущего тифлисским изданиям типографского изобилия средств и визуализировал тексты бывших (?) дадаистов Рауля Хаусмана, Макса Эрнста и других с аскетической строгостью. Сохранились черновики, в которых автор скрупулезно рассчитывал на миллиметровой бумаге каждый отступ.

Мечтают ли конструктивисты об электронных библиотеках

Авангардистские типограммы 1910-х годов выдают восторг их авторов перед возможностями наборной кассы. Ничто в этих произведениях еще не предвещало строгости и аскетичности конструктивистов и новых типографов. В 1923 году во Франции, России и Германии выходят три книги русскоязычных авторов, которые ярко иллюстрировали три пути развития в визуализации поэзии. «лидантЮ фАрам» Ильи Зданевича представляла собой своеобразный эпилог первого десятилетия авангарда: буквы заумных текстов-партитур буквально прыгали по странице, вследствие чего книгу можно было не столько читать, сколько разглядывать. «Про это» Владимира Маяковского благодаря фотомонтажам Александра Родченко и их взаимодействию с текстом поэмы считается одним из наиболее показательных примеров «биоскопической» книги-кинофильма. И, наконец, «Для голоса» Маяковского до сих пор является предметом повышенного интереса не только филологов, но и дизайнеров благодаря типографике Эль Лисицкого, назвавшего себя «конструктором» этой книги.

В том же году в журнале ганноверского дадаиста Курта Швиттерса «Merz» Лисицкий опубликовал свой манифест «Топография типографики», где провозгласил приоритет оптики над фонетикой.

Лисицкий утверждал, что новая книга требует нового писателя, и уже в то время грезил о преодолении печатного формата и создании электронных библиотек.

Динамическая преемственность от страницы к странице, о которой также писал Лисицкий в манифесте, достигалась в «биоскопической» книге как типографскими средствами, так и фотомонтажом. Идея «фотопоэзии» была освоена пражской авангардистской группой Devětsil. Создав творческое объединение в начале 1920-х годов, чехи поначалу не имели четкого представления о своих задачах и вдохновлялись достижениями европейского авангарда. Но уже в 1924 году Карел Тейге публикует первый манифест «поэтизма», объявляя о начале нового движения в искусстве, которое утверждало поэзию не только в произведениях, но и в элементах самой современной жизни. Два года спустя выходит его совместная работа с Витезславом Незвалом «Abeceda» («Алфавит»). Текст Незвала сопровождали размещенные в правой части разворотов фотомонтажи Тейге, на которых изображалось тело танцовщицы в разных позициях. «Типофотографическое» оформление сборника и последовательность изображений движений танцовщицы создавали ощущение кинематографической непрерывности. Во втором своем манифесте Тейге резюмировал:

«...продолжая начатое Малларме и Аполлинером, мы экспериментировали с типографским монтажом стихотворений, пока не пришли к новому виду визуальной поэзии, лиризму образа и реальности, а после — к новой ветви киноискусства: чистому лиризму кинематографа и динамической визуальной поэзии».

Существуют произведения, оставшиеся в истории именно благодаря их типографскому оформлению. Наиболее ярким таким примером может послужить «Комсомолия» истового певца революции, пролетарского писателя Александра Безыменского. Вряд ли кого-то в наши дни могла бы заинтересовать эта пропагандистская поэма, ставшая бестселлером в середине 1920-х годов, а потом впавшая в немилость из-за хвалебного предисловия Троцкого, если бы не блестящее оформление Соломона Телингатера. Типограф буквально переложил текст Безыменского, оформив его на манер декламации. Буквы, меняя размер и окраску, отзываются на каждую мельчайшую интонацию, а фотомонтажи, напоминающие кадры из немого кино, и в наши дни могут погрузить читателя/зрителя в мир «Комсомолии».

Идеограммы и созвездия

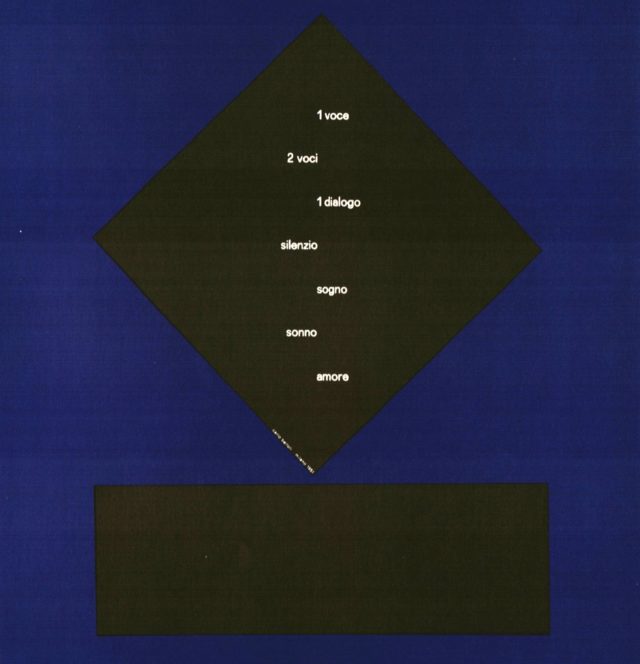

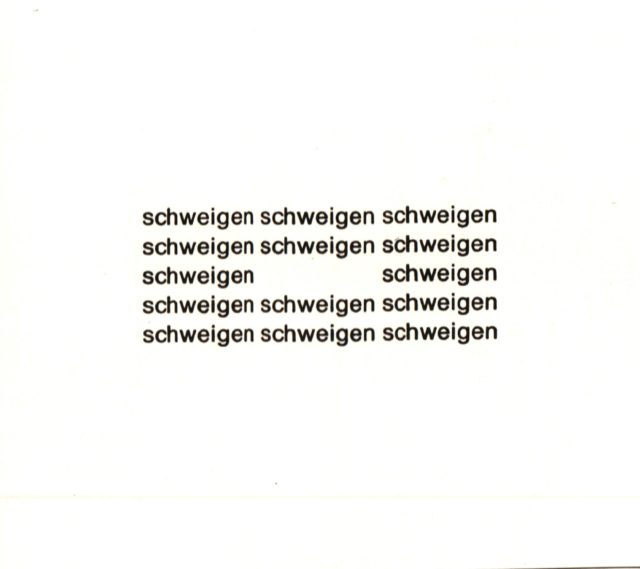

Вторая мировая война поделила XX век на «до» и «после», и в послевоенных реалиях уже не было места утопическим идеям первого авангарда о переустройстве мира. Молодые поэты стали искать новый язык и в своих поисках обращались не только к достижениям предшественников, но также к семиотике и философии языка. В 1950-е годы авторы из Швеции, Швейцарии и Бразилии независимо друг от друга разрабатывают основные принципы конкретной поэзии. Для них единицей поэтического текста становится уже не строка, но слово. Ойген Гомрингер начинает создавать стихотворения координационным методом, группируя слова аналогично тому, как звезды группируются в созвездия (слово «созвездие» поэт взял из «Броска костей» Стефана Малларме).

Гомрингер рассматривал свои созвездия как «реальность внутри себя», а целью новой поэзии считал возвращение поэтическому творчеству его естественной игровой функции.

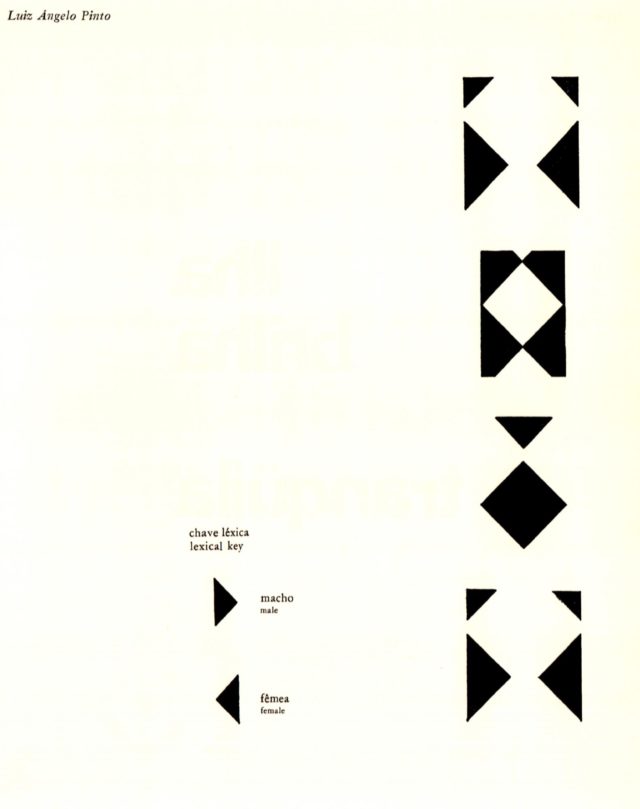

В то же время в Сан-Паулу молодые экспериментаторы вдохновляются творчеством Эзры Паунда. Они называют свое объединение таинственным словом Noigandres из паундовских «Кантос» и берут за отправную точку его «идеограмматический метод», согласно которому читателю следует воспринимать визуальный символ в тексте посредством интуиций и прямых аналогий. В 1960-х годах бразильцы шагнули еще дальше и пришли к поэзии без слов — семиотической поэзии. Суть такого творчества заключалась в создании знаковой системы и лексического ключа, при помощи которого читатель мог бы интерпретировать произведение. Посредством этой практики поэт становился «дизайнером языка», а стихотворение обретало функциональность согласно «основному принципу современной промышленности».

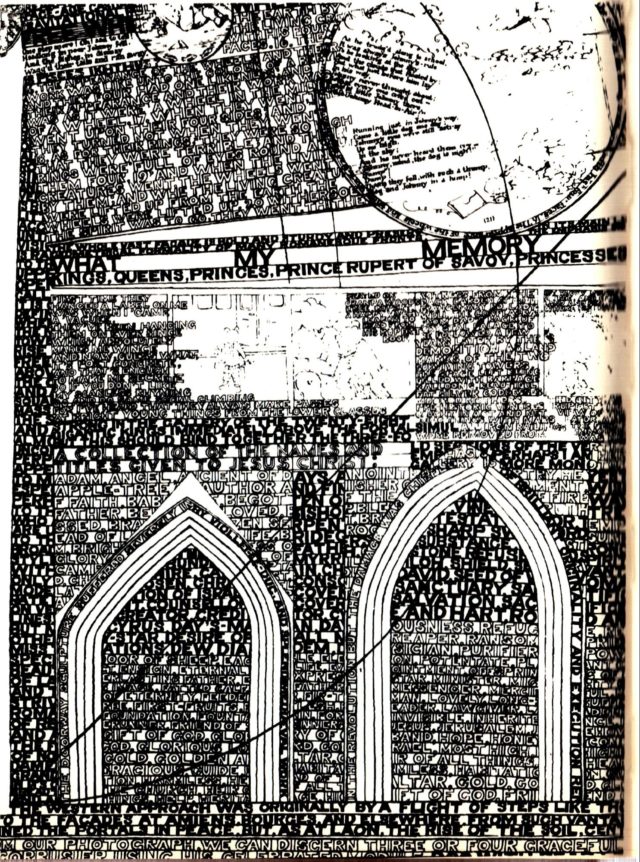

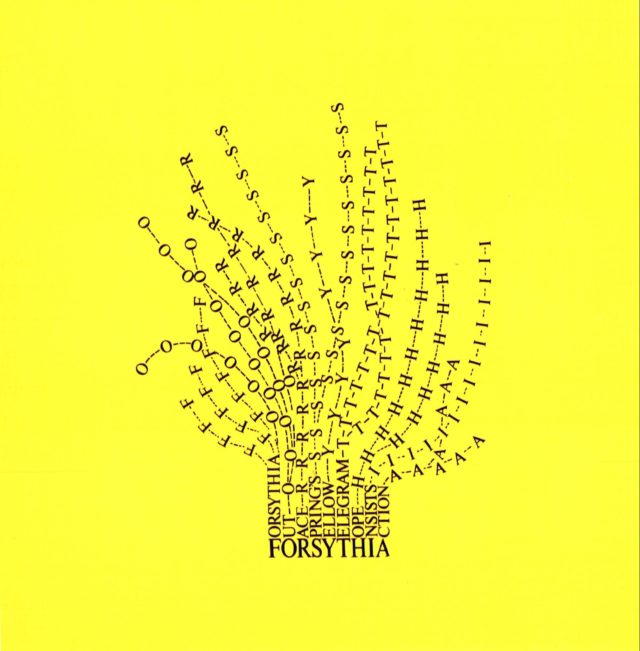

Международное движение конкретной поэзии расцветает в 1960-е годы, когда благодаря «революции мимеографа» стало возможным печатать малотиражный самиздат не выходя из дома. Тиражируемые посредством мимеографа тексты уже не требовали типографского набора, и главным инструментом визуализации поэзии становится не наборная касса, а печатная машинка. Так конкретная поэзия повлияла и на развитие «машинописного искусства» (typewriter art), среди примеров которого можно найти как абстрактную графику, в той или иной степени отражающую визуальные аспекты слов, так и крайне натуралистичные картины и даже портреты. Нельзя, впрочем, сказать, что печатная машинка полностью заменила типографский станок. Конкретная поэзия дала миру как минимум двух самобытных поэтов-типографов: немца Хансйорга Майера, чей узнаваемый набор прописными буквами шрифта futura стал «фирменным» для движения, и Джона Фёрнивала, конструировавшего типографские «Вавилонские башни».

Читайте также

Литература, революция и авангард. Как французские писатели сражались друг с другом?

В силу стихийности и универсальности движение конкретной поэзии привлекло в свои ряды совершенно разных авторов. Например, его представителями были бенедиктинский монах Дом Сильвестер Уэдард и президент Чехословакии и Чехии Вацлав Гавел. Активное участие в жизни движения принимал и шотландец Ян Гамильтон Финлей, которому, впрочем, для творческих целей было мало ограниченного пространства бумажного листа. Посредством своего искусства поэт стремился видоизменять окружающую действительность, внедряя в нее поэтические элементы. Одной из его работ является опубликованная в 1966 году фотография, на которой выполненное на стекле конкретное стихотворение Финлея, состоящее из слов rock и wave, накладывается на реальный пейзаж с облаками. Главным же произведением шотландского экспериментатора, пожалуй, можно назвать его поместье, расположенное неподалеку от Эдинбурга и представляющее собой выстроенный по авторскому замыслу сад с постройками и природными ландшафтами. Авторские арт-объекты, расположенные в саду, названном «Маленькая Спарта», сочетаются и ведут своеобразный диалог с самим пространством, превращая таким образом всё поместье в комплексную ландшафтную поэму.

Поэзия людей и машин

Может ли машина заниматься поэтическим творчеством? Этот вопрос волновал поэтов и теоретиков задолго до наступления цифровой эры. В 1966 году бывшая ученица Витгенштейна и одна из первопроходцев в области машинного перевода Маргарет Мастерман утверждала, что при обучении «компьютер ведет себя не подобно ребенку, но подобно пьяному поэту».

Она также считала, что, поскольку компьютер может произвести бесконечно большое количество комбинаций слов по любому принципу, анализ сгенерированных им стихотворений мог бы помочь человечеству лучше понять устройство самой поэзии — законов, которые мы не видим, но чье присутствие ощущаем интуитивно.

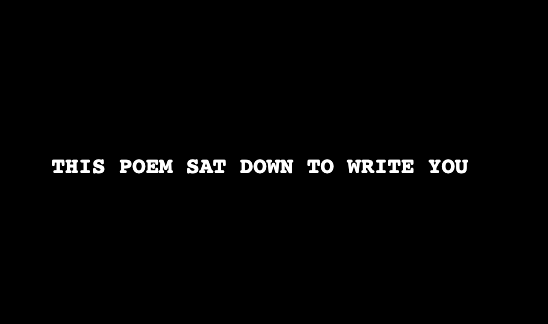

В 1984 году канадский поэт bpNichol (Барри Филипп Никол) обратился к языку программирования BASIC и создал на компьютере Apple IIe серию кинетических текстов «Первое экранирование: компьютерные стихотворения». Эта работа, которую поэт распространял на дискетах, возможно, воплощает мечту Лазаря Лисицкого об электронной литературе, а само «заэкранное» пространство играет важную смыслообразующую роль. Слова на черном экране то неспешно пишутся прямо на глазах у читателя, то начинают мчаться с невероятной скоростью. В один момент появляется строчка «sat down to write you this poem» («сел чтобы написать тебе это стихотворение»). Этот текст становится закольцованной бегущей строкой, и вот читатель видит перед собой «poem sat down to write you this» («стихотворение село чтобы написать тебе это»), а следом и вовсе достаточно пугающее «this poem sat down to write you» («это стихотворение село чтобы написать тебя»).

Если попытаться представить себе «стихотворение-киборга», то таким, пожалуй, мог бы стать какой-нибудь текст представительницы «поэзии кода» (code poetry) Мез Бриз, которая в начале 1990-х годов разработала собственный «гибридный» язык mezangelle. Написанные на этом языке стихотворения публиковались по обе стороны экрана, а в 2012 году Бриз представила совместный проект с Энди Кэмпбеллом — стихотворение-видеоигру «Мертвая башня», в котором читатель оказывается буквальным образом внутри поэтического текста.

Может быть интересно

Вышедшая годом ранее «7: поэзия для видеоигр» греческого поэта Василиса Аманатидиса также представляет собой литературно-игровой гибрид, но если Бриз и Кэмпбелл помещают поэтический текст в игровую реальность, Аманатидис, напротив, переносит видеоигру в пространство книги. Первой точкой входа становится монохромная белоснежная обложка издания, все надписи на которой выполнены тактильным шрифтом Брайля. Поэт предстает в нескольких обличиях — он является и архитектором игры, и персонажем, за которого «играет» читатель, проходя вместе с ним тексты-уровни, полные визуальной поэзии и «ремиксов» текстов других писателей, и следуя появляющимся инструкциям. Работа Аманатидиса впечатляет не только многообразием шрифтовых решений, но и использованием цвета — так, «заставки» видеоигры выполнены на цветной бумаге, темнеющей по мере чтения-прохождения от светло-розового до красного. «7: поэзия для видеоигр» представляет собой не сборник стихотворений, но книгу-поэму, в которой поэзия рождается из взаимодействия текста с самим форматом издания.

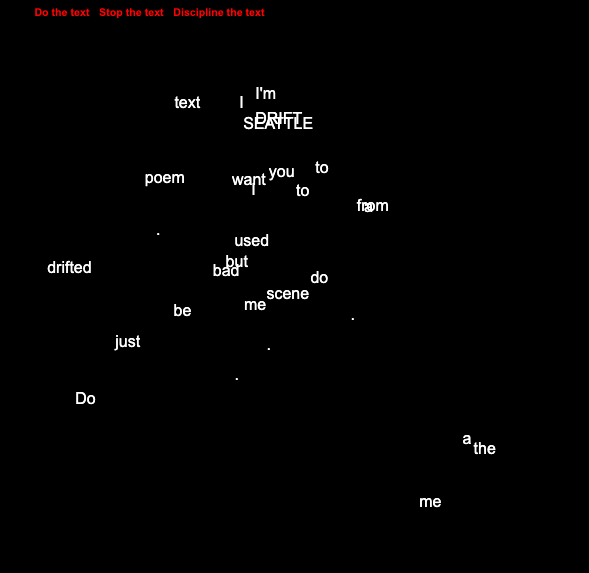

«Созвездия» конкретной поэзии также обрели новую жизнь в электронном пространстве. В 1997 году канадский поэт Джим Эндрюс написал в JavaScript кинетическое стихотворение «Сиэтлский дрейф», которое несколько раз обновлялось по мере развития технологий, а в 2015 году было представлено в версии для смартфонов. Перед читателем на экране предстает текст, который поначалу может показаться традиционным верлибром:

«Я плохой текст

Раньше я был стихотворением

но дрейф увел меня с подмостков.

Исполни меня.

Я лишь хочу чтобы ты исполнил меня».

Размещенные над текстом команды предлагают читателю три возможных действия. При нажатии «Исполнить текст» слова начнут дрейфовать по экрану (и даже выбираться за его пределы). Дрейф можно остановить в любой момент («Остановить текст»), и слова застынут на тех местах, где успели очутиться. Или же их можно вернуть на исходную позицию, выбрав команду «Дисциплинировать текст».

Еще сильнее интерактивный элемент выражен в стихотворении У. Марка Сатерленда «Code X» (название которого может читаться и как «код икс», и как «кодекс»). Первыми эту работу увидели посетители выставки Сатерленда в 2002 году: на стене зала в разных местах возникали белые и красные буквы, каждая из которых по мере появления озвучивалась десятисекундной закольцованной записью. С помощью установленной клавиатуры зритель мог прервать автономный режим работы стихотворения и создать собственное визуально-звуковое произведение. Если посетитель достаточно долго и быстро жал на клавиши, то появляющиеся буквы складывались в поэтический текст Сатерленда. Таким образом, в создании стихотворения принимали участие компьютер (автономный режим), зритель (пользовательский режим) и автор (голос и финальный текст).

Тоска по материальности, вызванная уходом искусства в цифровое пространство, возродила интерес к медиа прошлого, реконтекстуализируя их в изменившихся условиях. Так, в конверты современных виниловых пластинок вкладываются коды для скачивания, а сделанные на пленку фотографии публикуются в Instagram. Подобным образом в визуальную поэзию вернулась, казалось бы, безвозвратно устаревшая печатная машинка. В 2001 году выходит дебютная книга молодой поэтессы Сии Ринне «zaroum». Ринне родилась в Швеции в финской семье, училась в Германии, Греции и Финляндии. Смесь разных языков и культур оказала основополагающее влияние на ее творчество — «zaroum» представляет собой книгу визуальной поэзии, сочетающей машинописный текст с рисунками и надписями от руки, слова в которой непрерывно трансформируются, меняя свои значения и кочуя из одного языка в другой. Немаловажную роль в ней играет сочетание математической строгости с «рукотворной» составляющей текста, достигнутое поэтессой при помощи последующей обработки своих стихотворений в Photoshop.

«Меня интересовал не неровный вид ручного набора шрифта, но четкий оттиск моноширинных символов», — поясняет Ринне.

В 2008 году книга переместилась в заэкранное пространство, представ в виде кинетической веб-версии под названием «архивы zaroum».

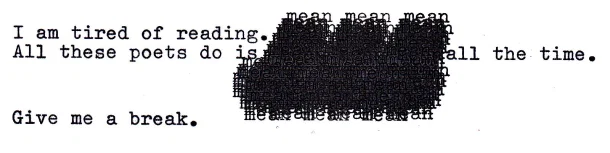

Неровности машинописного текста, от которых стремилась избавиться Ринне, и следы чернил, напротив, стали неотъемлемой частью работ канадской «поэтессы цифровых и печатных медиа» Дани Спинозы. Например, в стихотворении «Эсхатон», сюжет которого строится вокруг литературного собрания, где Спиноза неправильно произнесла слово из «Бесконечной шутки» Уоллеса, чувство неловкости и смущения передается визуальными средствами за счет нарушения отступов, зачеркиваний и «наползания» букв друг на друга. А в «Практике кодирования» благодаря оттиску пальца автора связь между телом и чернилами выстраивается не только на текстуальном, но и на визуальном уровне.

Интерактивные поэтические проекты:

Железобетонный занавес

В книге «Русские стихи 1890-х — 1925-го годов в комментариях» литературовед Михаил Гаспаров отметил интересное совпадение: несмотря на то, что «до нашей страны такая „конкретная поэзия“ не дошла», однако с английского языка «конкретная» может также переводиться как «бетонная», что отсылает к стихотворениям русского футуриста Василия Каменского, которые он называл «железобетонными». В этих работах, выполненных на пятиугольных листах, поэт группировал слова в отдельные ячейки, используя принцип координационного стихосложения задолго до Гомрингера.

Русский неоавангард противопоставлял себя «официальной» культуре и в куда большей степени занимался осмыслением наследия своих предшественников, нежели ориентировался на современные ему западные течения. Однако следы конкретной поэзии проявлялись и в русской литературе, причем иногда достаточно неожиданным образом.

Британские конкретисты интересовались современной советской поэзией и высоко ценили Евгения Евтушенко и Андрея Вознесенского, которых публиковали в своей периодике в переводах Эдвина Моргана.

Вознесенский оставил после себя обширное наследие визуальных текстов, самым известным из которых является фигурный палиндром «аксиомасамоиска».

Читайте также

Представители русской «неподцензурной поэзии» также отметились рядом близких конкретизму работ — к подобным относятся машинописные стихи представителей «лианозовской школы», трансфуристов Сергея Сигея и Ры Никоновой, а также «Стихограммы» Дмитрия Пригова.

Есть в советской конкретной поэзии и свои загадки. В 1973 году в югославском авангардистском журнале «Сигнализам» публикуется «дерево» Валерьяна Валерьяновича Неречникова — типографская конструкция из русских и латинских букв. Десятилетие спустя эта работа воспроизводится в греческой (!) антологии конкретной поэзии. Представленная в этом издании биографическая справка скупа донельзя — нет ни года рождения, ни какой-либо информации о творчестве. Указана только страна — Советский Союз. Был ли действительно скрывающийся под псевдонимом автор уроженцем СССР или всё это искусная мистификация?

За небольшим исключением интерес советских неоавангардистов к визуальной поэзии был скорее периферийным, но многие поэты всё же не обходили ее стороной. Работами в этом направлении отметились Геннадий Айги, Генрих Сапгир, Владимир Эрль, Леонид Аронзон и многие другие. Более существенным образом визуальная поэзия повлияла на представителей русского зарубежья. Вилен Барский известен в первую очередь как конкретный и визуальный поэт. Более того, его авторству принадлежит первый «конкретный» текст на украинском языке.

В работах Елизаветы Мнацакановой взаимодействие текста с пустым пространством страницы не отменяет линейное прочтение, но, напротив, подчеркивает музыкальность, превращая стихи в своеобразные авангардистские заговоры.

«Иконическое» прочтение, перспективы которого много веков назад обнаружил Симмий Родосский, незаметно вошло в повседневную жизнь современного человека. Еще в 1970-е годы греческий авангардист Михаил Митрас писал, что даже простая прогулка по мегаполису может превратиться в опыт прочтения визуального стихотворения, у которого даже не будет автора. В наши дни визуальный образ отвоевывает себе всё больше пространства. Глядя на экран смартфона, мы выбираем иконку мессенджера и отправляем собеседнику эмодзи, не требующие словесных пояснений. Да и сам взгляд человека изменился — перед тем, как приступить к вдумчивому прочтению, глаз охватывает всю поверхность экрана, оценивая возможности навигации. Именно такое восприятие и предполагает визуальная поэзия. Кажется, что у нее есть все перспективы найти свое уникальное место в искусстве XXI века.